1954年初,中南海丰泽园内,一阵熟悉的乡音打破了午后的宁静:“润之啊高亿管理,北京这地方好,我还想多待一阵子,不想这么快就回去。”说话的人是文运昌,毛主席的表兄,也是他童年和少年时代最重要的引路人之一。

这句话,让毛主席沉默了许久。他放下手中的文件,看着眼前这位既熟悉又有些陌生的表兄,心中五味杂陈。这份亲情,曾是他革命道路上温暖的底色,可如今,却似乎成了他原则天平上一个沉甸甸的砝码。要理解他此刻的怒气,还得把时钟拨回到几十年前那个风雨飘摇的湖南乡下。

那时候的毛主席,还是个被乡亲们唤作“石三伢子”的农家少年。他对读书有着近乎痴迷的渴望,但父亲却希望他早早接手家里的营生。就在他人生的第一个十字路口徘徊时,是表兄文运昌,像一道光,照亮了前路。文运昌不仅向他描述了湘乡县东山高等小学堂这个新世界的模样,更是身体力行地帮助他争取到了求学的机会。可以说,没有文运昌,毛主席走出韶山冲的道路,或许会更加曲折。

进入东山学堂后,文运昌对这位表弟的照顾更是无微不至。他不仅在生活上给予帮衬,更在思想上充当了引路人的角色。有意思的是,正是他送给毛主席的《新民丛报》等书刊,最早点燃了这位未来领袖心中的火种。多年后,当毛主席在延安窑洞里对美国记者斯诺回忆往事时,仍不无感激地说:“我崇拜和梁启超,也感激我的表兄。”这份恩情高亿管理,他记了一辈子。1925年,毛主席回乡开展农民运动,军阀赵恒惕布下天罗地网,文运昌为了掩护表弟,自己反倒被捕入狱,险些丢了性命。这份情谊,是用鲜血和危难考验过的。

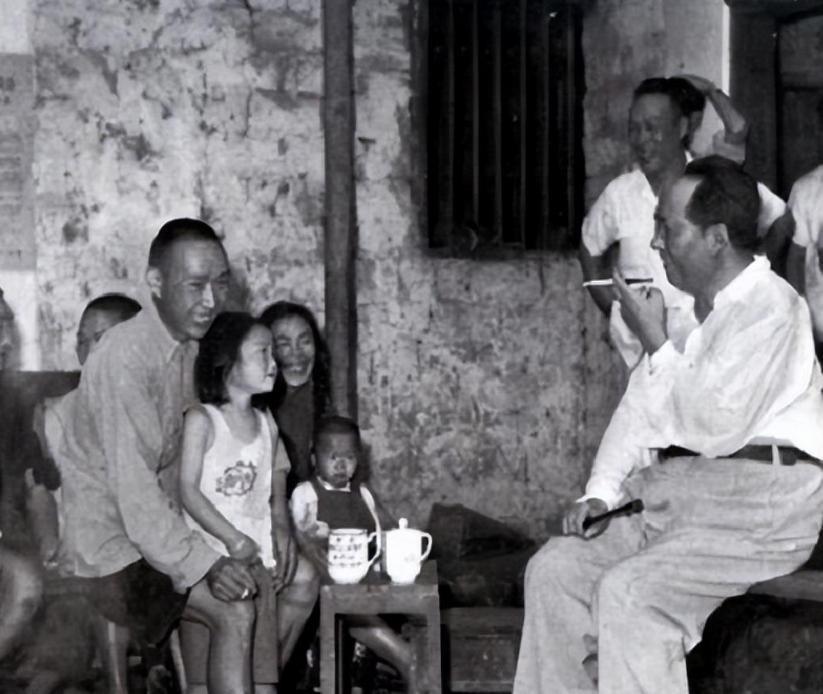

然而,当昔日的“石三伢子”成了新中国的掌舵人,这份曾经纯粹的亲情,开始面临新的考验。新中国成立之初,毛主席对从家乡来的亲友总是热情招待。1951年,他特意派人将文运昌接到北京。久别重逢,毛主席高兴得像个孩子,亲自拿出珍藏的葡萄酒,与表兄对饮,畅谈儿时趣事。从拜石头干娘的往事,到母亲的慈爱,那几天的中南海,充满了浓浓的乡情与亲情。文运昌感慨万千,他看着眼前的表弟,仿佛看到了整个家族的荣耀。

遗憾的是,这份荣耀感,在文运昌心中慢慢变了味。1952年,他第二次进京,在北京一住就是很长一段时间。他嗜好杯中之物,几杯酒下肚,话匣子便收不住了。他开始在各种场合,当着别人的面,滔滔不绝地讲述自己如何支持革命,如何解救毛主席于危难之中。这些话传到毛主席耳朵里,让他心里很不是滋味。他所警惕的,正是这种居功自傲、试图将革命情谊转化为个人资本的苗头。

真正让毛主席动怒的,是1953年到1954年的这次长住。彼时,文运昌已经是湖南省文史馆的馆员,拿着国家的俸禄。在毛主席看来高亿管理,这就是公职人员,理应恪尽职守,在自己的岗位上发光发热。可文运昌却把北京当成了安乐窝,迟迟不愿返乡工作。毛主席几次三番或明或暗地提醒,他都置若罔闻。试想一下,作为一国领袖,他正致力于建立一个清正廉洁的新风气,自己的表兄却在北京“泡”着,这会造成多坏的影响?

于是,便有了开头那一幕。当毛主席借着其他亲戚返乡的机会,直截了当地劝说文运昌一同回去时,得到的却是“我还没打算走”的回答。这句轻飘飘的话,彻底点燃了毛主席积压已久的怒火。他不是气表兄恋栈北京的繁华,而是气他不懂公与私的界限,不懂得一个革命者家属应有的觉悟和本分。“走不走由你,我不管了!”这句重话,是他对亲情的最后底线,也是对原则的坚定捍卫。几天后,文运昌终究还是有些难堪地跟着同乡回了湖南。

其实,这种“不近人情”的拒绝,并非第一次。早在建国初期,文运昌就曾多次写信,希望毛主席为他安排个好工作。1950年,毛岸英代父回乡,文运昌将珍藏多年的毛主席早年家庭合影郑重交予岸英,并顺势提出了安排工作的请求。毛岸英听后,虽然感激伯父一家冒死保存照片的恩情,但还是斩钉截铁地拒绝了,并耐心解释了父亲“恋亲不为亲徇私”的原则。不得不说,这种家风是一脉相承的。

可惜,无论是毛主席的苦心,还是毛岸英的解释,文运昌似乎始终未能真正理解。他总觉得,自己为革命出过力,为表弟冒过险,理应得到一些特殊的回报。他看不到,在毛主席心中,那份回报应该是整个国家的解放和人民的幸福,而不是某个亲戚的个人前程。

1959年,毛主席时隔三十二年重回故里韶山。闻讯赶来的文家表兄弟们,都希望能和这位家族的骄傲多待一会儿。临别时,毛主席特意请来摄影师,与表兄弟们在韶山招待所前留下了一张珍贵的合影。照片里,一张张饱经风霜的脸上洋溢着淳朴的笑容,唯独少了一个人——文运昌。他因为一些事情,错过了这次会面和合影。

两年后的1961年,文运昌在长沙病逝。直到生命最后一刻,他或许也没能完全解开那个心结:为什么当年一起探讨革命理想的表弟,在他看来,变得如此“不讲情面”了呢?他终究没能明白,毛主席守护的,早已不仅仅是一份亲情,更是一个国家和民族赖以立足的规矩与公平。这份横亘在人情与原则之间的巨大鸿沟,最终成了这位表兄一生的遗憾。

一兆配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。